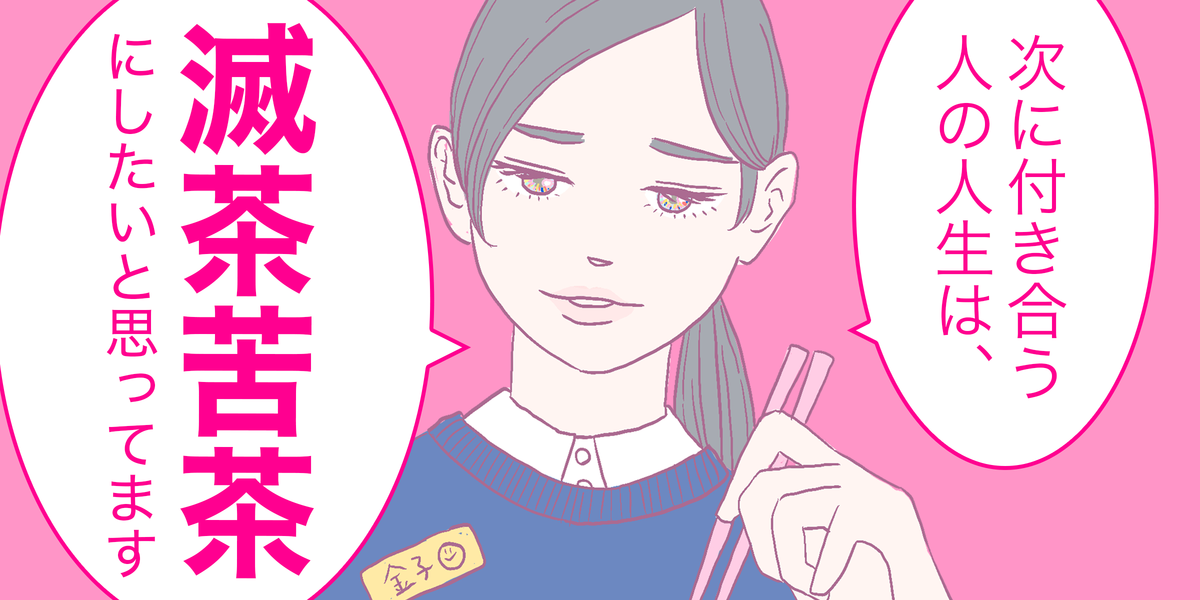

「次に付き合う人の人生は、めちゃくちゃにしようと思ってるんです」

休憩中、なりゆきで一緒にお弁当を食べることになった島本さんの発言に、あやうくお箸を落とすとこだった。島本さんはわたしと同じ本屋で働くアルバイト。学生の頃からこの店にいて、勤続年数は10年に届くとか。

島本さんは表情が乏しく、何を考えているかわらない人だ。しつこいクレーマーに絡まれた時も、いつもの虚無顔で「はぁ」「そうですか」と繰り返していたのが印象的だった。……そんな彼女とふたりきりになった昼休憩で、「島本さんって彼氏いるんですか」なんて口に出したのが間違いだった。沈黙が気まずい関係で、していいような質問じゃない。

「いませんけど」

それが何か? という顔だった。わたしはなんだか焦ってしまい、「そうですか、島本さんモテるからてっきり……」とか、「よくお客さんに連絡先渡されてますもんね?」なんて余計なことまで喋ってますます空回りした。最悪。お昼、外で食べれば良かった。……そんなことを思っていた時、島本さんが放ったのが冒頭のあの言葉だった。「次に付き合う人の人生は、めちゃくちゃにしようと思ってるんです」。

「……はい?」

「金子さんって、男の人が好きですよね」

お箸で卵焼きを摘んだまま、島本さんがわたしに視線を向ける。男の人が好き? まぁ、異性愛者って意味ではそうか。……いや、単に男好きって言われてるのか? もしかしてわりと嫌われて……?

「気を悪くしたならごめんなさい。でも悪い意味じゃないんです」

心を読まれたようでドキッとする。水筒のお茶を注ぎながら、島本さんは言葉を続けた。

「わたしは……この通り地味なので、モテない人からは『俺でもイケそう』、モテる人からは『俺なら当然イケる』と思われる、そういうポジションなんですよ。だから声をかけられることは多いです。これをモテると言うならば、わたしはきっとモテるんでしょうね」

「そ……」

島本さんの言葉には確信と説得力がある。『そんなことないですよ』なんてフォローに意味がないのは明らかで、わたしは押し黙るしかなかった。たしかに島本さんは地味だ。いつも長い黒髪をひとつにまとめて、メイクもほとんどしていない。けれど、よく見るとすごく綺麗な顔をしている。切れ長の目を囲む睫毛は濃く長く、肌は真っ白で、小さな唇の形が可愛い。華奢で儚げで声が小さく、伏し目がちな表情に妙な色気がある人だった。お客さんの中には島本さん目当ての人も多くいて、待ち伏せされたりもするらしいと、他のバイト仲間に聞いた。

「わたしみたいな女は、きっと支配欲をくすぐるんですね。そこそこ美人なわりに自信がなくて、男の人に求められたら喜んで、従順で口答えをしない。そういう風に見えるらしくって。だけどそういう女が思い通りにならない時、男の人は攻撃的になるものなんです」

綺麗な焼き目がついた卵焼きが、小さな口の中に消えていく。わたしは自分のサンドウィッチに手をつける気になれず、島本さんが卵焼きを咀嚼し飲み込む様をただ見つめていた。……男の人は攻撃的になる? そういえば、島本さんは夏でも絶対半袖を着ない。その理由ってもしかして……いや、それは流石に考えすぎか?

困惑するわたしに構わず、島本さんは淡々と話を続けた。

「わたしは、男性からの好意は嬉しいというより困惑と恐怖が勝ちます。それでも結局流されるので、従順と言えなくもないですけど」

島本さんのお箸がお弁当箱の上で止まる。生姜焼き、きんぴらごぼう、キノコとベーコンの炒め物。全体的に茶色くて、華やかさはないけれど、男の人が好きなタイプの美味しそうなお弁当だった。

「この前、金子さんが彼氏と喧嘩してるのを見ました。すごく羨ましかったです」

「……羨ましいって……」

「ああいうのって、対等な関係じゃないとできないですよね。わたしはいつも、一方的に怒られるばかり」

彼氏の健斗は同じ大学の同級生で、近くのカフェでバイトをしている。ほとんど毎日バイト終わりに迎えに来るので、うちのスタッフとも顔見知りだ。島本さんのいう『ケンカ』は先週のこと。閉店後の処理に時間がかかり、彼を待たせたのが原因だった。たまたま虫のいどころの悪かった健斗と軽く言い争いになり、お店のみんなに見られてしまった。

『羨ましい』……あのくだらない諍いを、そういう風に見ていた人がいたとは。どう返していいかわからずに、わたしはたまごサンドをひと口かじった。パサついた砂の味がした。

「金子さんは、すごく健康的な感じがします。好きな男の人と好きに付き合って、好きじゃなくなったら別れる。そういうのができる人なんでしょうね」

「……島本さんだって今までの彼氏のこと、好きだったんじゃないんですか?」

「好き?」

島本さんはわずかに目を見開いて、少し考えるように口元に右手を添えた。そして数回のまばたきの後、わたしのヨーグルトを指さした。

「……それ」

バイト前に買ったヨーグルトは、昼休みまで共用の冷蔵庫にしまっておいた。他の人に食べられないよう、名前を書いたふせん付き。

「恋人がいる間、わたしにはふせんが貼られるんです」

「え?」

意味が飲み込めず、わたしは間抜けな声で聞き返す。島本さんのささくれのある指がわたしのヨーグルトに伸びて、黄色いふせんを摘み上げた。

「男性に声をかけられた時、1番安全な断り文句がわかりますか?」

「えっと……」

「正解は『彼氏がいるので』です」

島本さんはふせんを自分の胸元に貼り付けた。暗いブルーのセーターに、能天気なイエローのふせん。丸くて緊張感のない文字で書かれた『金子』の文字が不似合いだった。

「わたしが拒否しても聞く耳持たない人が、『わたしにそういうことをすると、不愉快に思う男性がいますよ』って言うとスッと身を引く。不思議ですよね」

粘着力の弱いふせんが胸から落ちる。ひらひらと床に着地するまでの数秒間を、わたしと島本さんは無言で見守った。

「……だからわたしは、1番マシなふせんを常に貼りつけておきたかったんです。見る目はなかったですけどね」

短く、乾燥して白くなった爪がふせんを拾い上げ、粘着面を内側にしてふたつ折りにした。そしてくしゃりと丸めて指先で弾く。黄色い紙の球は、机の端ギリギリで留まった。

「わたしにも問題があるのはわかってます。でももう支配されるのも飽きたし、利用されるのも懲り懲りだから、次に付き合う人には、今までの人たちのツケを肩代わり? まとめて支払ってもらいたいので、地獄に落ちてくれるといいなって」

島本さんが箸を置く。お弁当の中身はまだ半分以上残っている。わたしは……島本さんが恋愛に良い思い出がないのは理解できたけど、次の彼氏に全部背負わせるのは違うというか、正しくないと思った。でもこの状況で滅多なことは言えないし、言いたくなくて正論は飲み込むことにした。

「……でも、次に付き合う人はいい人かもしれないじゃないですか」

苦し紛れのわたしの言葉に、島本さんはすっと目を細めた。力が抜けたような……いや、トンチンカンな回答にガッカリした顔、なのかもしれない。気まずさに、わたしは膝の上の手を無意味に握ったり開いたりした。

「……そうですね。いい人の人生を狂わせるのは罪悪感がありますし、なるべくヤバい男性とお付き合いしたいと思ってます。心当たりがあれば紹介してくださいね」

島本さんはお茶を飲み干すと、水筒の蓋をキュッと閉め、手際良くお弁当箱をハンカチで包んでいった。

……いや、ヤバい男性って。

周りの男の人たちの顔を思い浮かべてみるけれど、欠点のある人、わたしと合わない人はそりゃいるが、人生めちゃくちゃになってほしい人は流石に……あ。

「……店長」

頭に浮かんだ『ヤバい男性』が思わず口からこぼれ出た。

「わたしの周りで1番ヤバい男性は店長です」

1年前に異動してきた店長は、平気でバイトをデートに誘うし、バックヤードで腰に手を回す、「セックス好きそうな顔してるよね」「シフトの変更? ホテル1回ね」なんて超キモい冗談(?)をかますという、とんだ迷惑ジジイだった。若い頃モデル事務所に所属していた(真偽不明)という彼は、「普通の男なら一発アウトな言動も、俺ならセーフ」という謎の自信に満ちていて、セクハラに不快感を示したバイトをすでに数名辞めさせている。

今どき珍しいくらいのセクハラだけど、それでも処分されないのは、本社の偉い人の甥だか従兄弟だから、らしい。

健斗がバイト先まで迎えに来るのは、店長を警戒しているからだ。高校までアメフト部で、体格の良い健斗が店に顔を出すようになってから、たしかにわたしへのセクハラは減った気がする。……あれ、これってもしかして、わたしに貼られた『健斗』のふせんが店長に見えているからか?

「……あぁ」

島本さんは盲点だった、みたいな顔をして、ゆったりと頬杖をついて目を伏せた。そのまま何故か机の隅、丸まった黄色いふせんをじっと見つめていた。何だか嫌な予感がして、わたしは無理に明るい声を出す。

「冗談です。流石に店長はなしですよね? 年も離れすぎてるし、そうじゃなくても……」

「僕が何?」

ノックもなしに休憩室のドアが開き、心臓が口から出るかと思った。香水の匂い。整髪料でテカった長髪を後ろで結び、ピチピチのスキニーを履いた我らが店長。

「あ、いえ何でも……。彼氏のバイト先の話です」

「……ふーん」

わたしは慌てて言い訳したが、店長の目には疑いの色がちらついていた。堂々とセクハラをするわりに、この人はバイトからの評判を妙に気にするところがある。めんどくせぇ。心の中でため息をついて、わたしはほとんど減ってない昼食を片付け始めた。

「……店長」

島本さんが立ち上がったのは、わたしが未開封のヨーグルトをゴミ箱にぶちこんだ時だった。

「今日、閉店後に少しお時間いいですか?シフトのことで相談が」

店長を見る横顔には、微かに笑みが浮かんでいる。島本さんの笑顔と呼べる表情を見たのは初めてで、わたしは思わず息を飲む。店長も意外そうな顔をしたが、すぐにいつものニヤけた顔で得意の『冗談』を繰り出した。

「いいけど、その後ホテルに付き合ってくれる?」

「うふふ、もう。何言ってるんですか」

島本さんは笑いながら、店長の二の腕に手を添えた。うふふ、だって。島本さんが。

満更でもなさそうな店長と一緒に、島本さんが部屋を出ていく。扉が閉まる直前に振り向いた島本さんは、店長の腕に触れたまま、びっくりするくらい美しい笑顔をわたしに向けた。唇に添えられた人差し指。目には見たことのないきらめきがある。

わたしはひとりになった休憩室で、今月でバイトを辞めようと思った。

おしまい

似た感じの女の子の話↓

---

その他創作系の記事

www.yoshirai.comwww.yoshirai.com

www.yoshirai.com

www.yoshirai.com